Archiv

Treten Sie ein in die Welt von Nicholas Jenkins und Kenneth Widmerpool, werden Sie Teil der entschleunigten Welt des Englands der 20er und 30er Jahre, durchleiden Sie den «Blitz» über London und begleiten Sie die britische Gesellschaft der Nachkriegszeit bis hin zum Hippiekult der späten 60er und frühen 70er.

Anthony Powell hat ein breit gesponnenes Netzwerk unterschiedlichster Persönlichkeiten geschaffen, die sich über Jahrzehnte hinweg begegnen, aus den Augen verlieren und wieder zusammen kommen, wie seine Eton – Mitschüler Pter Templer und Charles Stringham, die Schriftsteller St John Clark, JG Quiggin und X Trapnel, den Universitäts-Don Sillery («Sillers»), den exzentrischen Lord Warminster, den Citymagnaten Sir Magnus Donners, den Musiker Hugh Moreland, den Maler Edward Deacon, den Kritiker Maclintick oder den Sektenführer Scorpio Murtlock. Und neben vielen anderen Adeligen, Gelehrten, Bohemians und Künstlern natürlich den lebenslangen Widerpart des Ich-Erzählers Nick Jenkins, Kenneth Widmerpool, Sohn eines Handelsvertreters für Flüssigdünger, auch er Etonschüler, Anwalt, Unternehmer, Parlamentsabgeordneter, Präsident einer obskuren Universität in den Midlands und dann schließlich Mitglied im House of Lords.

Treffen Sie auf so wunderbare Frauen wie die Tolland Sisters (von denen eine, Lady Isobel, Nicks Ehefrau wird), oder Baby Wentworth, die nie wieder ein Wort mit ihren verflossenen Liebhabern spricht, die wahrsagende Myra Erdleigh, gelegentliche Lebensgefährtin von Onkel Giles, die «fashionable beauty» Bijou Ardglass (Chips Lovell: «Have you slept with her? Most of one’s friends have») und schließlich Pamela Flitton, verheiratete Widmerpool, einem Kritikerurteil nach «the biggest bitch in English literature».

Kurzum: lesen Sie die zwischen 1951 und 1975 entstandenen 12 Bände des «Dance to the music of time», laut Anthony Powell «told over the dinner table», der Leben und Sterben eines breit gefächerten Freundes- und Bekanntenkreises in der Zeit zwischen 1914 und 1971 nachzeichnet.

«… wie trockener Champagner, kühl, humorvoll… . Realistischer als Proust… und viel vergnüglicher» (Evelyn Waugh).

Eine Kurzbeschreibung der einzelnen Romane finden Sie >hier<.

Dass sich das nach eigener Einschätzung „endgültige“ Satiremagazin TITANIC mal mit Anthony Powell befassen würde, wäre uns im Traum nicht eingefallen. Und doch: in der Februarausgabe schreibt der Literaturkritiker Hans Mentz (einem Pseudonym, hinter dem sich die Autoren Steffen Haubner und Oliver Damzalski verbergen) unter der Überschrift „Humor Kritik“ ebenso sachkundig wie positiv über ihn. Über insgesamt gut zwei Spalten würdigt er knapp, aber prägnant vor allem die Vorkriegswerke von Powell und faßt zusammen: „Wem Evelyn Waugh bisweilen zu bitter schmeckt, P.G. Wodehouse (der Powell bewunderte) zu albern ist und Graham Green (den er auch gut kannte) zu engagiert tönt, der lese Anthony Powell.“ Zwar findet er die frühen Romane „komischer“ als den ‚Dance…‘ (worüber man trefflich streiten kann), und er lehnt den immer wieder gezogenen Proust – Vergleich ab (obwohl sich kaum ein größerer Bewunderer von Proust denken lässt als ausgerechnet AP), aber es ist schon originell, wenn Powells Bücher Mentz so vorkommen, „als habe Ernst Lubitsch Romane von Henry James bearbeitet, die Regie aber dem jungen Fellini überlassen“. Ein schönes Bild!

Wie angekündigt hat Johanna Dombois ihren Vortrag vom 28.09. (s. die nächste Meldung unten) verschriftlicht und er ist unter der Überschrift ‚Schlag nach bei Shakespeare‘ in der FAZ vom 16.12. in der Rubrik ‚Bilder und Zeiten‘ erschienen. Die Langfassung finden Sie hier:

POWELL’S WILL – Anthony Powells Memoirentitel

von Johanna Dombois

Welchen Titel gibt man dem eigenen Leben? Der geschenkte Gaul ist schon weg, der vielleicht schönste Memoirentitel deutscher Sprache ist Hilde Knef auf ewig sicher. My Way klingt immer noch gut, doch funktionieren in der Literatur keine Coverversionen. Die Entsprechung Mein Leben ist Dutzendtitel (David Beckham über Seume, Trotzki bis Richard Wagner), und Otto Waalkes‘ Kleinhirn an alle besitzt natürlichen Kopierschutz. Auf beklemmende Weise gilt dies selbst für einen Titel wie Ich nicht, mit dem Joachim Fest, der wenige Tage vor Erscheinen seiner Autobiografie starb, sein Leben als Negationsform auswies. Es erinnert daran, dass Titel immer am Schluss, mit Blick auf das Ganze geschrieben werden. Dafür schönstes Beispiel: Abgehauen von Manfred Krug. Das kann nur sagen, wer angekommen ist.

Schwer besonders für Literat*innen, das Richtige zu finden. Das Lesepublikum kennt ihre Dichtungen, soll aber plötzlich mit Wahrheiten konfrontiert werden. Notwendig schieben sich Biografik und Belletristik, Fiktion und Dokumentation ineinander. Daneben gelten weiter die Regeln des Handwerks: Eine gute Überschrift für Lebenserinnerungen sei, bitte: einfach und angemessen komplex, originell, doch ernsthaft, sachlich richtig, aber nicht verklausuliert.

Der britische Schriftsteller Anthony Powell hat diese Aufgabe auf eine Weise gelöst, die alle Kriterien erfüllt und unterwandert zugleich, und wenn jemand vorführt, dass Titel dafür da sind, dass man an ihnen hängenbleibt, dann er:

Anthony Powell (1905-2000), Studienkamerad von Henry Green, Graham Greene und Evelyn Waugh in Eton-Oxford, in Hollywood Kollege von F. Scott Fitzgerald, Lebensfreund von George Orwell, ab 1947 Redakteur des Times Literary Supplement, danach beim Punch, interimistisch Lektor und Herausgeber, ist als „der englische Proust“ in die Literaturgeschichte eingegangen. In seinem Hauptwerk, dem 12-bändigen Romanzyklus A Dance to the Music of Time (1951-1975), hat er das Leben der britischen Oberschicht des 20. Jahrhunderts von unten geschildert, also gerade nicht ‚top down‘, wie man es von einem, der gesellschaftlich dazugehörte, hätte erwarten können, sondern ‚bottom up‘, in hunderten messerscharfer Vignetten und Alltagsanekdoten, in denen so viel Krieg wie Plumpudding steckt.

Dass Anthony Powell auch Memoiren geschrieben hat, ist erstmal nicht selbstverständlich. Nur weil jemand gut schreibt und viel erlebt, ist er nicht ipso facto ein guter Biograf in eigener Sache. Tatsächlich hat Powell zunächst historisch biografisch gearbeitet. 1948 erschien eine Darstellung des Lebens des Altertumsforschers und Autors John Aubrey. Signifikant daran ist, dass Aubrey wiederum für seine Brief Lives, eine Sammlung farbenreicher Kurzbiografien des 17. Jhs. bekannt war. An diesem Punkt fließen für Powell Text und Leben zusammen. Die Memoirs of Anthony Powell kamen dann in 4 Bänden, und sie heißen:

1. Infants of the Spring (1976), 2. Messengers of Day (1978), 3. Faces in My Time (1980), 4. The Strangers All Are Gone (1982). Der Coup ist, dass keiner dieser Titel von Powell selbst stammt, sondern dem dramatischen Werk William Shakespeares entnommen ist. Das kann man mutig finden. Der eigenen Vita etwas Fremdes voranzustellen, birgt manche Gefahr. Allzumal das Entliehene hier kommentarlos zu Eigenem geworden ist, nirgends Gänsefüßchen, keine Quellangaben. Gab es etwa nicht auch zu Powells Zeiten schon hohe Aufmerksamkeit für Plagiate? Freilich kann man die Klassikergebärde auch an sich überholt oder einfach nur langweilig finden. In diesem Fall wäre kaum einmal mehr nötig, dass sie als solche erkannt wird. Allein, Powell kennt nicht, wer ihn nicht mit der Sinnlupe gelesen hat:

„Infants of the Spring“ (Kinder des Frühlings), der Titel seines ersten Bandes, ist original der zweite Halbvers 39 aus Hamlet, I. Aufzug, 3. Szene. Laertes spricht zu seiner Schwester Ophelia. Auf den ersten Blick bringt das einen ’schönen‘ Titel ein. Die Wahl eines Poeten, naturlyrisch, stimmungsvoll. Die Pluralform „infants“ macht es symbolhaft – einst, wir alle, Röslein auf der Heiden – und auf melancholische Weise gesellig. Retrospektiv ist der Frühling auch die Frühzeit. Die eigene Kindheit wird gemeint sein bei Bd. 1, Powell selbst ist das „infant“. Womöglich weist er sogar auf die eigene Geburt, die kurz vor Weihnachten lag. Das Christuskind heißt „infant Jesus“, und der Frühling käme durch die christliche Botschaft herein, die das liebe „Blümlein bracht, mitten im kalten Winter“.

Auf den zweiten Blick zerfällt Powells Titel ins Gegenteil. Liest man den shakespeareschen Kontext, erteilt Laertes der Schwester eine Standpauke. „›The canker galls the infants of the spring“, lautet der Ganzvers, und weiter „Too oft before their buttons be disclosed […]‹.“ Das ist im Kern eine Sex-Szene ohne Sex, die berühmte Anschauung um der Vermeidung willen, denn Laertes meint natürlich die Knospe der Jungfernschaft, die Hamlets Wurm („canker“) ihr zernage. „[O]f the spring“ enthält akustisch „offspring“, den Sprössling, den krummen Nachwuchs, was einem „infant“ eben so passiere, das sein Röslein nicht bewahrt. Dazu tritt, dass Powells Titelpassage sich bereits im Original als ein Zitat erweist, demnach sogar handwerklich Abkömmling ist. Hinter „infants of the spring“ verbirgt sich ein elisabethanisches Sprichwort. Wenige Übersetzungen haben Shakespeares Anführungszeichen erhalten oder überhaupt erkannt. Doch Powell zitiert bewusst einen Laertes, der selbst zitierend auftritt, jene, die es vermeintlich besser wissen, die Alten, eingerechnet Beckmesser und Klatschweib. Von wegen beschauliche Naturlyrik. Kindheit ist bestenfalls eine Scherbe, „infants of the spring“ spricht vom Zerrbild des Jungseins. Mit Laertes hat Powell eine Spiegelfigur aufgerufen, beschlagen, mit dickem alten Buch in der Hand, ein Überlieferer von Kunst wie Dunst. Guckt man den Spiegel an, sieht man Powell selbst. Und der Spiegel sprach: Ich bin ganz anders, als Ihr denkt.

Der Titel Messengers of Day (Tagesboten) für Bd. 2ist aus Julius Caesar, II.1, V 104. Wieder: So einen Titel wünscht man sich. Sowas ruft Dichter noch nach Jahrhunderten auf. Das wirkt auch schlüssig, insofern die Zeile bei Shakespeare Cinna, dem Poeten, gehört: „and yon grey lines/ That fret the clouds are messengers of day.“ Kein rosenfingriger Himmel, sondern graues Gewölk kündigt den Tag an und ist Chiffre dafür, dass bei Shakespeare selbst die Wolken einen Haken haben.

Cinna gibt es im Julius Caesar in Wahrheit nämlich zweimal, zum einen Cinna, den Dichter, zum anderen Cinna, das Mitglied der Verschwörergruppe gegen Caesar, und es ist nun ausgerechnet dieser Kollaborateur, der das so hübsch mit den Wolken zu sagen wusste. Im Samt trägt er längst den Stahl. Cinna, der Dichter hingegen hat nur einen einzigen Auftritt. Er wird mit dem Verschwörer verwechselt und von Plebejern auf offener Straße ermordet (III.3): „Tear him to pieces“ – „I am Cinna the poet, I am Cinna the poet“ – „It is no matter, his name’s Cinna; pluck but his name out of his heart“ (reißt ihm nur seinen Namen aus dem Herzen). Poesie mag eine Klinge haben, doch Waffe ist sie nicht, und selbst bei Powell bleibt vom Bauernopfer nichts, das Zitat fürs eigene Lebensbuch nimmt er vom Antreiber des Plots. „Have an eye to Cinna“, rät Artemidorus dem Caesar noch in II.3. Caesar ist dem Rat nicht gefolgt. Powell umso mehr. Wie es Querstreifen am Himmel gibt, gibt es schöngeistige Verschwörer, Kavaliersmörder – eine unmögliche Kategorie. Powell zitiert dunkle Existenz. Das ist die Botschaft des Tages. Und der Spiegel sprach: Ich bin anders, als Ihr denkt, und ich sage es auch anders.

Faces in my Time (Gesichter meiner Zeit) stammt aus King Lear, II.2, V 94 – ganz große Landschaft. Das ist ein Panoramatitel von Meisterhand, vielleicht steht dieser Titel schon für ein Resümee. Den dritten Band einer Memoirenfolge assoziiert man mit Herbst. Konkret ist zu hören Graf Kent, der mit Oswald, dem Haushofmeister der ersten Tochter Lears in Streit gerät. Kent schimpft und prügelt bald, was das Zeug hält, die beiden werden schließlich getrennt, Kent wird in den Block gesperrt. Es folgt der Schicksalsmonolog eines Kobolds. Kent schäkert selbst mit Fortuna, und leis‘, ganz leis‘, am Brunnengrund, ist es von weiser Art: „Fortune, good night; smile once more; turn thy wheel!“ (Schicksal, gute Nacht; lächle noch einmal, dreh dein Rad!). Dann schläft er ein.

Wir befinden uns in einer der kleinen großen Streit- und Komikszenen Shakespeares. Die Prügel, die darin vorkommt, ist verbal, es plattert die herrlichsten Schimpfwörter. Wortfetzerei und Sprachschöpfung verschmelzen: „du dreiröckiger […] hundertpfündiger […] ungebolzter […] milchherziger Wollstrumpfschurke“, „lumpiger Ein-Koffer-Erbherr“, „Barbierstubenstammkunde“, „Mondscheinstunke“ und, ach, du „unnützer Buchstabe, du!“, O-Ton Kent. Powell springt bei. „I have seen better faces in my time“, heißt der Wortlaut im Original, aus dem er seinen Titel bezieht. Das Wörtchen „better“ selbst scheint ihm „unnützer Buchstabe“ zu sein, er kippt es nach hinten weg, und vorne heraus kommt vornehmes Stänkern. Denn „faces in my time“ ohne „better“ sagt eigentlich: ‚All I’m seeing now are faces pretty much worse than the ones in my time.‘ Anthony Powell wird auf laute Weise selbst leis‘. Oder umgekehrt. Eine andere Zeit kündigt sich an, eine, mit der man sich nicht mehr ganz so gut zu stellen weiß. Eine Prise Ernüchterung liegt darin. Eventuell sterben die Menschen unter den Menschen aus. Und der Spiegel sprach: Ich bin anders, als Ihr denkt, ich sage es auch anders, vor allem aber seid Ihr anders, als ich dachte.

Mit dem vierten und letzten Band zitiert Powell Romeo and Juliet. The Strangers All Are Gone ist V 145 aus I.5. Die Amme sagt es zu Julia. Es ist der letzte Vers der Szene wie des Akts. Die große Maskerade, jener schicksalhafte Tanzball im Haus der Capulets, ist zu Ende. Die Fremden sind wirklich alle weg, die Räume leer. „Let’s away“, lass uns auch gehen. Dabei ist es nur Minuten her, seit Julia Romeo zum ersten Mal gesehen hat. In Wirklichkeit sind die Masken gefallen, und Julia weiß es, sie fühlt wie nie zuvor, fremd in sich selbst und zerworfen durch Bedingungen des Lebens, die nach ihr greifen.

Insofern wirkt es zunächst als Erleichterung, dass die Fremden weg sind. Man selbst ist schließlich noch da, auch Powell ist noch da, es ist spät, aber man ist sicher. Dass Anthony Powell für seinen Altersband auf die berühmtesten Youngsters der Literatur verweist, erklärt sich literarisch. Gemessen an der Lebensspanne, die Romeo und Julia bei Shakespeares zuteil wird, sind beide Figuren steinalt. Sie mögen 14, 15 sein, stehen im Stück aber fünf Tage vor ihrem Tod. Und 14, 15 sind sie auch schon seit rund 430 Jahren. Möglich, dass Powells Süffisanz das eigene Werk zu solchen Evergreens rechnete.

Und dann ist dieses Geräusch da. „Jemand ruft“. Der letzte Vers des ersten Akts ist von Regieanweisungen eingerahmt. Wer ruft? Alle seien doch weg, hieß es. Oder ist man selbst ein Fremder? Das bedeutete, dass man auch gehen muss. „Komm, Julia!“ – Komm, Anthony! – Wohin denn? – Auf die andere Seite. Nur wer ist dieser „Jemand“? „A thing“, wie der Geist des Vaters Hamlets genannt wird? Nichts Menschliches, aber doch begabt mit Stimme und Präsenz. „Man ruft“, wird es auch übersetzt. „One calls within“. Es ruft.

Die leeren Zimmer werden dunkel. Die Amme selbst kennt sich nicht mehr aus. „Was ist das?“, fragt sie noch zuvor. Alle Fremden mögen gegangen sein, aber etwas Fremdes steht plötzlich im Raum. Das Erbe der Fremden ist, dass wir keine Antwort darauf haben, was sie bringen. Wir wissen nichts. Und der Spiegel sprach: Ich bin anders, als Ihr denkt, ich sage es auch anders, vor allem aber seid Ihr anders, als ich dachte, und unbekannt ist, wer mich ruft.

Vorhang

Anthony Powell solidarisiert sich über die Titel seiner Memoiren, die er von Shakespeare bezieht, mit Personal, das über die Hintertreppe kommt. Er lässt Neben- und Randfiguren sprechen. Er schürft Worte aus dem Untersten, ja, Innersten Shakespeares und manchmal bloß einen Atemhauch, der den Spiegel beschlägt. Alle seine Titel sind buchstäblich Subtext. Subtext, geronnen zu biografischem Stoff.

Rhetorisch unterwandern alle vier Titel, was man von ihnen erwarten mag. Viermal benennt Powell etwas, das in Shakespeares Vokabular selbst kaum mehr enthalten ist. Das Fehlen der Anführungszeichen hat so gesehen sogar sein Recht, sie umarmten nur Luft: Der erste Titel funktioniert uneigentlich (Zitat im Zitat, Infants of the Spring); der zweite Titel ist uneindeutig (zweimal Figur des Cinna; Messengers of Day); der dritte Titel kommt unernst (Kents Komödiantentum, Faces in My Time); der vierte Titel bleibt unwägbar (Wer ruft?, The Strangers All Are Gone).

Gültig indes ist, dass Anthony Powell das Kleinste vom Größten genommen hat, von Shakespeare. Damit hat er sich selbst ein Maß gegeben, angesiedelt in der Mitte, irgendwo zwischen Fremden und Göttern.

*

Der Text geht auf eine Lesung zurück, die die Autorin auf Einladung der Anthony Powell Gesellschaft e.V. am 28.9.2023 in der Bibliotheca Speck in Köln gehalten hat. Die Printfassung des Beitrags ist, mit leichten Anpassungen und unter dem Titel Schlag nach bei Shakespeare, erstmals erschienen in: Frankfurter Allgmeine Zeitung, Nr. 293, 16.12.2023, S. 38 [= Bilder und Zeiten, S. Z 2].

Johanna Dombois, Köln/ Athen, freie Autorin und Publizistin. Essay, Dokufiktion, Kurzepik. , www.jhnndmbs.net, wikipedia.org

Am 28.09. 2023 hat die Universitätsbibliothek Köln anläßlich des 400. Geburtstags des First Folio die Digitalisierung des Exemplars gefeiert, das sich im Besitz der UB befindet. Erfreulicherweise wurd die APG eingeladen, aus diesem Anlass die besondere Beziehung zwischen Shakespeare und Anthony Powell zu würdigen.

In der Bibilioteca Reiner Speck hat zunächst der Hausherr durch seine Petrarca- und Proustsammlungen geführt. Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten der APG Henner Löffler hat zunächst Christiane Hoffrath von der UB das Digitalisierungsprojekt und zahlreiche Details des F 1 genannten Buchs vorgestellt, der Präsident der APG Theo Langheid hat anschließend das Thema ‚The Perfection of Literature’: Shakespeare & the ‘Great Rule Breaker’ im Urteil von Anthony Powell erörtert und zum krönenden Abschluss hat Döblin – Stipendiatin Johanna Dombois über die vier Titel von Tonys Memoiren nachgedacht, ist dafür tief in die Werkinterpretation von Shakespeares Stücken, aus denen Powell seine Titel entliehen hat, eingestiegen und hat das alles zu sehr persönliche Schlussfolgerungen kontrahiert.

Die Begrüßung von Henner Löffler und die Rede des Präsidenten finden Sie unten. Eine gekürzte Fassung des Vortrags von Johanna Dombois ist in der FAZ vom 16.12.2023 in ‚Bilder und Zeiten‘ erschienen; der Langfassung haben wir eine eigene Meldung (vor dieser hier) gewidmet.

Begrüssung 28. SEPTEMBER 2023 BIBLIOTHECA SPECK

von Dr. Henner Löffler

Ich begrüsse Sie sehr herzlich im Namen des Hausherrn Prof. Reiner Speck , der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, und der Anthony Powell Gesellschaft zu einer aussergewöhnlichen Tagung, welche die Vorstellung einer vorzüglich erhaltenen First Folio Ausgabe von Shakespeares Theaterstücken (36) in digitaler Form enthält, zudem William Shakespeare und Anthony Powell zusammenbringt, wie wir später hören werden .

Die Vorstellung, dass Shakespeare, den wir, jenseits aller Skepsis betreffend Reihenfolgen der Wertigkeit von Dichtung, als den bedeutendsten, faszinierendsten und einflussreichsten Dichter unserer Kulturgeschichte bezeichnen können, ein Exemplar der First Folio in der Hand hätte halten können ist verlockend, aber er verstarb schon sieben Jahre vor deren Erscheinen. Bemüht hat er sich nach Allem, was wir wissen, ohnehin nicht um diese oder überhaupt eine Ausgabe seiner sämtlichen Dramen, ohne welche gut die Hälfte von diesen verschollen geblieben wäre – ein Geheimnis: warum war er nicht wie jeder Autor stolz auf seine Werke und daran interessiert, sie der Nachwelt zu hinterlassen? Der Hinweis, dass man zu seiner Zeit Theaterstücke nicht für entsprechend wichtig hielt, hilft hier nicht weiter, ihm widerspricht schon die tatsache, dass sie eben doch gedruckt wurden.

Zu der Frage, auf wessen Initiative, werden Sie heute mehr aus berufenerem Mund erfahren. Auch Shakespeares Sonette wurden übrigens erst nach seinem Tod zum ersten Mal gedruckt. Sie stellen, und das in diesem Haus zu betonen, ist wichtig, eine direkte verbindung zu Petrarca dar, der Will ebenso vertraut war wie Montaigne.

Neues gibt es immer wieder zu entdecken, glücklicherweise nicht mehr so viel zu dem ‚wirklichen‘ Shakespeare, dem, der sich hinter dem angeblichen verborgen haben soll; dieses eher lächerliche Thema mit all seinen absurden Varianten und spekulationen, welches u.a. Frank Günther in seinem grandiosen Buch ‚Unser Shakepeare‘ endgültig zu Grabe getragen hat, hat sich zum Glück weitgehend abgekühlt.

Im Raum steht weiterhin das oben angesprochene Thema des fehlenden Stolzes des Autors auf das eigene Werk, vielleicht sogar der Nicht – Erkenntnis seiner Bedeutung, und des damit verbundenen natürlichen Wunsches, es in Gänze der Nachwelt zur Kenntnis zu geben.

Die plausibelste Antwort lautet schlicht so: Will sah sich als Unternehmer und mass seinen Erfolg nicht am Ruhm und Nachruhm seines Werks, sondern am finanziellen Erfolg seiner beteiligungen an spielstätten, und der Freiheit, welche ihm dieser gab, in die Heimatstadt zurückzukehren und dort als Immobilieninvestor jene endgültige Selbstständigkeit, bürgerliche anerkennung und finanzielle Absicherung zu erreichen, die seinem Vater (Trauma!) versagt geblieben waren. Nun, würde das seine Grösse als Dramatiker und Dichter mindern? Ich meine, nein!

Niemand wird ihn je von diesem Sockel stossen können, wie es zum Beispiel seinem, siebzehn Jahre älteren, Zeitgenossen Cervantes von Seiten Vladimir Nabokovs ergangen ist (beide starben bekanntlich im gleichen Jahr, nämlich 1616, Shakespeare zwischen einem und zehn Tagen später, was vielleicht einer der Gründe ist, dass auch schon Cervantes als der ‚echte‘ Shakespeare genannt wurde). ich bringe das hier auf, weil es, wie ich glaube, mehr über Shakespeare sagt als über Cervantes, und über den Unterschied in der Bedeutung zwischen ihnen.

Nabokov, der dreisprachig und mit Literatur ab dem sechsten Lebensjahr aufgewachsen ist, analysierte den ‚Don Quijote‘ als Gastdozent in Harvard im Frühjahrssemester 1952, und die Einzelausgabe im Rahmen der deutschen Gesamtausgabe möchte ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. auch weil es ein Beispiel der genialen Begabung Nabokovs zur Literaturanalyse gibt. Natürlich sprach er Cervantes nicht grosse Bedeutung ab, aber er relativiert diese doch deutlich. Eine solche Relativierung verdient das Genie Shakespeares nicht, weil wir von ihm die ganze Welt, echt oder erdacht, in all ihren Regionen, kulturen, Völkern, Charakteren, Protagonisten und Drama – Varianten vorgeführt bekommen. Bei Cervantes ist da nur die Enge seiner Umwelt und deren Werte.

Die erste Ausgabe des ‚Don Quijote‘ erschien im Jahr 1605, dem Jahr, das wir für Shakespeare mit ‚King Lear‘ verbinden. Obwohl ich hier über Will spreche, kann ich es Ihnen zwei Zitate Nabokovs nicht ersparen:

‚Mit seinen unsinnigen Gasthöfen voller verspäteter Einkehrer aus italienischen Novellen und seinen unsinnigen, von liebeskranken, als Schäfern verkleideten Poeten wimmelnden gebirgen ist das Bild, das Cervantes von seinem Land entwirft, etwa so zutreffend und typisch für das Spanien des 17. Jahrhunderts wie der Weihnachtsmann für den Nordpol des 20.‘

Und: ‚Dass die Leser des DQ sich in früheren Zeiten bei jedem Kapitel vor Lachen ausgeschüttet haben, scheint dem heutigen Leser unfassbar, dem die Implikationen seiner Komik brutal und grausam vorkommen. Häufig sinkt die Komik auf das Niveau der mittelalterlichen Farce mit all ihren konventionellen Lachnummern. Es stimmt traurig, wenn ein Autor annimmt,bestimmte Dinge wären an sich schon komisch: Esel, verfressene Menschen, gequälte Tiere, blutige Nasen und so weiter.‘

Nabokov hat aus einer tiefen Bewunderung für Shakespeare kein geheimnis gemacht, ihm aber nie eine Vorlesung oder einen anderen eigenen Text gewidmet, wohl aber durchziehen Zitate und Anspielungen sein gesamtes literarisches Werk, ähnlich dem Powells. Sie sind oft nur schwer als solche zu erkennen, er liebte das Versteckspielen.

Zurück zum Thema: Wills mordende Könige wie Richard III., Heinrich VIII., aber auch seine gütigen Regenten, seine Liebenden, seine Schurken und Gauner, seine Elfen, Hexen und Zauberer (Neil Mc Gregor bemerkt in seinem Buch ‚Shakespeares ruhelose Welt‘ dazu, dass „seine Stücke voller überweltlicher Erscheinungen sind, gewöhnlich unsichtbar, aber auch dann wesentliche Träger der Handlung“), seine Trunkenbolde, seine Dummköpfe, seine Angeber, Intriganten und Betrüger, seine Herrscher wie Bettler und einfache Bürger, die Menschen seiner zeit eben, sind in unser Gedächtnis eingegraben und haben nichts von ihrer Faszination verloren, sind zeitlos gültig.

Wir lassen uns das auch von weniger guten bis ganz schlechten und nur von Regisseurseitelkeit getragenen Aufführungen nicht vermiesen (wir alle kennen Shakespeares Dramen und Komödien doch am Ende mehr von der Bühne als von der Lektüre).

Ich denke dabei ganz besonders an Günter Krämer und seine Inszenierung von Richard III. im Kölner Schauspiel 2001, bei der Textteile eliminiert waren und Martin Reinke, der Wills grössten (?) Bösewicht gab, in einer Szene nackt und rauchend zugleich auftrat, was als Beispiel für besserwisserisches Rumflicken am Werk bei Krämer fast schon Standard war, der meinte, das Kölner Publikum schockieren zu müssen.

Aber was erwartet man schon von einem regisseur, der glaubt, Texte auch anderer bedeutender Dramatiker kürzen und umschreiben zu müssen, weil er klüger ist als die Verfasser? bei Georg Büchner (Woyzeck und Dantons Tod) hat Krämer das am intensivsten getan, was nicht minder unverzeihbar ist, und dennoch konnte er das Werk Büchners ebenso wie das Shakespeares nicht wirklich auch nur ankratzen.

Ein neueres Beispiel für den vergeblichen Versuch zur Verbesserung oder eher Zerstörung des Shakespearschen geistes wie Textes, nur um Origilanität vorzuspiegeln, bietet eine Inszenierung des gleichen Dramas durch Efgeny Titof, welche vor einigen Wochen im Düsseldorfer Schauspiehaus Premiere hatte, bei der Video – Konferenzen ebenso eine Rolle spielten wie Dutzende von Bildschirmen mit Kriegsszenen, und fast alle männlichen Rollen gestrichen wurden, vom Text gut die Hälfte, in der die Schauspielerinnen in schwarze Lederanzüge gezwungen wurden, und Richard III. vor allem ein geiler Bock ist. Bei Frank Günther findet sich ein noch absurderes Beispiel mit einem Onanierwettbewerb in einer Inszenierung von Heinrich VI.!

Was gibt eitlen, egozentrischen Regisseuren diesen Kalibers das recht, sich über den Dramatiker, und dann noch den bedeutendsten der westlichen Welt, zu stellen und gerade dessen Texte und mit diesen seine Ideen zu verstümmeln?

Knapp 40 Jahre zuvor hatte ein anderer Regisseur, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann, Günter Ungeheuer als Hamlet in Köln, in den provisorischen ‚Kammerspielen‘ am Hansaring, im grauen Flanellanzug auftreten lassen, was Buhrufe vor Ort, und im KStA vom nächsten Tag den Begriff ‚Skandal‘ zur Folge hatte, obwohl genau dieser Ansatz auf der Erkenntnis der Zeitlosigkeit des Werkes beruht und nichts verunstaltet. Da wären Pfiffe bei den eben erwähnten Text- und sinnfälschern eher angebracht gewesen.

Keinen Menschen, wiederhole ich mich, der Poetik und Theaterstücke liebt, lässt Shakespeare unberührt. Keinen? Nun denn, ich verdanke der Lektüre von Jan Philip Reemtsma’s gerade erschienener, grandioser Wieland – Biographie ein Gegenbeispiel:

‚Man findet auf deutschen Bühnen die abscheulichen Stücke von Shakespear aufgeführt, die man in unsere Sprache übersetzt hat. Die ganze Versammlung findet ein ausnehmendes Vergnügen daran, diese lächerlichen Farcen anzusehen, die nur würdig wären, vor den Wilden Canadas gespielt zu werden.‘ Geschrieben im Jahr 1780, lange vor Schlegel /Tieck, Bezug nehmend auf die Übersetzung von shakespeare durch eben Christoph Martin Wieland, in einem Buch mit dem Titel „Über die deutsche Literatur, die Mängel, die man ihr vorwerfen kann, sowie die ursachen derselben und die Mittel sie zu verbessern,‘ verfasst von Friedrich II., unserem ‚Alten Fritz‘.

Es gibt noch ein paar kritische Stimmen aus jener fernen Zeit so zB von Johann Christoph Gottsched, seit 1721 Professor in Leipzig, der zu Shakespeares ‚Julius Caesar‘ bemerkte, dass Stück habe so viel Niederträchtiges an sich, dass kein Mensch es ohne Ekel lesen könne. Voltaire bezeichnete Will als ‚betrunkenen Wilden‘ und ‚Monstrum ohne Geschmack‘. Den Hintergrund für diese Aussagen können Sie wieder bei Frank Günter nachlesen.

Aus der Gegenwart kann ich nur ich nur ein Beispiel beitragen. ‚Es ist etwas Obszönes in Shakespeare!‘ sagte lt. FAZ ein lehrer aus Florida in Anlehnung an den Gouverneur Ron de Santis, der bekanntlich ein ‚Trump mit Hirn‘ sein soll. Nun denn!

der untertitel der genannten Biographie Wielands, zu der ich kurz zurückkehre, lautet: ‚Die Erfindung der modernen deutschen Literatur‘, und die ebenso faszinierende wie solide begründete Aussage reemtsmas lautet, dass diese erfindung = Entdeckung auch die Shakespeares ist , auf ihm basiert.

Reemtsma bezieht sich dabei auf die Übersetzungungen durch eben Christoph Martin Wieland, die, zweiundzwanzig an der Zahl, fast zwei Drittel von Wills Gesamtwerk, zwischen 1762 und 1766 im Druck erschienen sind. Das war dreissig Jahre vor Schlegel (Romeo und Julia‘ 1796), Tieck und Baudissin kamen noch um einiges später dazu. Im Gegensatz zu den Nachfolgern übertrug Wieland in Prosa. Reemtsma kommt auch zu sehr interessanten Vergleichen zwischen den Übersetzungen dieser Zeit. Bei Frank Günther, der selbst die wohl endgültige Übersetzung aller Werke Wills vorgelegt hat, erfahren wir mehr zu den verwandten Versuchen, sozusagen per Adoption aus Shakespeare einen eigentlich deutschen Dichter zu machen, bis ins 20. Jahrhundert hinein.

Karl Kraus war einer der ganz grossen Verehrer Wills (Zitat: Sh. hat alles vorausgewusst!“), und hat Nachdichtungen einiger Sonette wie Dramen, darunter ‚King Lear‘ und ‚The WInters Tale‘ vorgelegt.

Ich erwähne Kraus auch, weil ich es nicht für Zufall halte, dass bei ihm Nestroy gleich nach Shakespeare kommt. Auch Nestroy war in einer aussergewöhnlichen Parallele Unternehmer und Autor in Sachen Theater.

Ich möchte zum Schluss auf einen Flm aus dem Jahr 1942 verweisen, ‚Sein oder Nicht Sein‘, der eine grosse Liebeserklärung an Shakespeare und speziell den ‚Hamlet‘ darstellt. Ernst Lubitsch drehte ihn in Hollywood, wohin er vor den Nazis geflüchtet war. die letzte Szene dieses Films, der eine ungewöhnliche Mischung von Komik und Grauen darstellt, zeigt die Explosion eines Warschauer Theaters mitsamt Hitler und seiner Entourage. dieses Bild wird von Quentin Tarantino siebenundsechzig Jahre später am Ende von ‚Inglorious Basterds‘ zitiert, nur dass es da ein Kino in Paris war, in dem die führenden Nazis den brandtod sterben.

Shakespeare bleibt auf ganz verschiedene Arten für immer im kollektiven Bewusstsein unserer westlichen Welt.

‚The Perfection of Literature’: Shakespeare & the ‘Great Rule Breaker’ im Urteil von Anthony Powell

von Prof. Dr. Theo Langheid

Ein weiter Bogen, von William Shakespeare zu Marcel Proust, denn dieser verbirgt sich natürlich hinter dem ‚Great Rule Breaker‘ und von dort zu Anthony Powell, einem der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Aber das ist keine Willkür, das ist auch nicht zufällig, sondern findet seine Begründung und seine Verklammerung in dem Einfluß, den die beiden Großen der Weltliteratur auf Anthony Powell hatten. Das will erzählt sein, aber dazu will ich Ihnen vorab in Kürze den Autor des ‚Tanz zur Musik der Zeit‘ vorstellen und dann die Inspiration schildern, die Marcel Proust und William Shakespeare auf dessen Werk hatten.

1. Powell und der Tanz….

Um was bzw. wen geht es? Es ist hier kein Raum für eine umfassende Darstellung; wer mehr wissen will, möge sich bitte auf unserer Homepage sachkundig machen. Hier nur so viel: Leben und Roman sind Parallelwelten. Der Ich – Erzähler Nick Jenkins ist natürlich das alter ego von Powell. Ein 12bändiges Werk von über 3.000 Seiten, das mit den Schüssen von Sarajevo beginnt und Anfang der 70er Jahre in einer obskuren Universität in den Midlands endet. Über 400 Personen tauchen auf, treten wieder ab, und erscheinen dann, manchmal erst nach Jahrzehnten und in ganz anderen Rollen, wieder.

Eton. Oxford. Vor der Karriere als Schriftsteller Lektor (Powell bei Duckworth & Co) und Drehbuchautor (Powell sogar in Hollywood). Die City of London, das akademische Leben, der Hochadel, Parlamentarier beider Häuser und die intellektuelle Bohème. Musiker-, Maler- und Schriftstellerkreise. Die Armee, der 2. Weltkrieg und der Blitz über London spielen eine erhebliche Rolle. Erste Vorbilder Anfang der 1920er waren weder James Joyce noch Virginia Woolf, deren Ulysses bzw. Jacob‘s Room im Todesjahr von Proust erschienen, sondern der erste Band der Recherche, der 1922 in englischer Übersetzung erschien. Und parallel dazu TS Elliot und …. erstaunlicherweise Ernest Hemingway, dessen Bildersprache AP ebenso wie dessen Lakonie faszinierte. Nach Proust und Elliot würde in der Literatur nichts mehr so sein wie zuvor, da war man sich nicht nur in Powells Kreis einig. Weitere Vorbilder waren die großen Russen, Dostojewski und vor allem Gogol, aber auch John Galsworthy, dem er mit dem fiktiven Schriftsteller St. John Clarke ein Denkmal gesetzt hat, weil Sinjin an das erste Pseudonym von Galsworthy John Sinjohn erinnern soll.

AP hat höchstes Lob bis intensive Ablehnung erfahren, ein Kritiker hat ihm gar bescheinigt, nur Bettlektüre in Form einer „gaga saga“ geschrieben zu haben und ein Kritiker hat gemeint ‚it is a pity he ever dipped into Proust‘. AP hat das nicht ernst genommen, er habe gar nicht die Absicht gehabt, Proust zu imitieren und er hielt es, zumindest öffentlich, für unangebracht, ihn mit einem der größten Schriftsteller überhaupt zu vergleichen.

Die deutsche Kritik hat den ‚Dance…‘ mit Lob überschüttet. Andreas Isenschmid hat in der „ZEIT“ gemeint, dies wäre die „schönste lange Romanreise der Weltliteratur“, das Ganze sei „very british – besser als Balzac“ (na ja, Balzac war vielleicht nicht so wahnsinnig britisch, aber der Vergleich soll wohl eher auf eine „Comédie humaine“ anspielen). Tobias Döhring in der „FAZ“ spricht von einem „mitreißenden“ Roman, einem „Gipfeltext des 20. Jahrhunderts“ und Andreas Platthaus erkennt im ‚Dance…‘ „das Großartigste, was Literatur zu leisten vermag“.

Leider müssen wir trotz dieser Preisungen noch an der Akzeptanz von Powell hier in Deutschland arbeiten. Aber dabei mag helfen, dass Powell auch heute noch aus dem englischen Kulturleben nicht weggedacht werden kann. In seinem Lebensresumée hat Christopher Hitchens kurz vor seinem frühen Tod im letzten Kapitel seines Hitch 22 – A Memoir Powell eine Liebeserklärung gemacht; durch seine Literatur sei es ihm möglich geworden, längst Vergessenes zu erinnern, Kindheit und Jugendtage wieder zu vergegenwärtigen. Andere gehen es nicht so persönlich an, sondern berufen sich auf Powell als Institution: Autorin Daisy Dunn verweist in ihrem ‚Not far from Brideshead – Oxford between the wars’ immer wieder auf Powell, wenn sie die Zeit damals aufleben lassen will. Wie auch der Historiker Richard Davenport – Hines in seinem Buch über die Profumo/Keeler – Affaire ‚An English Affair: Sex, Class and Power in the Age of Profumo‘. Der Literaturhistoriker D. J. Taylor setzt in einem Beitrag über George Orwell ganz beiläufig und selbstverständlich die Kenntnis des Lesers von Powellschen Romanen voraus. Seine Interviewpartner hätten sich versammelt „as in an Anthony Powell novel“. Sie seien trotz schlechten Wetters herbeigeeilt „like Widmerpool hastening through the Berkshire mist“.

Und Patrick Alexander – Lane hat jüngst erst den Versuch unternommen, in dem soeben erschienen ‘A Dance to Lost Time’ eine Parallelwertung von Proust und Powell vorzunehmen.

2. Powell und Proust

Womit wir bei Marcel Proust angekommen wären.

Der Powell-Biograph Michael Barber hat schon früh darauf hingewiesen, dass es unter anderem deswegen gerechtfertigt sei, von Powell als dem „englischen Proust“ zu sprechen, weil die erste Liebschaft zwischen Nick Jenkins und Jean Duport auf dem Rücksitz eines fahrenden Autos begonnen hätte, genau wie bei Charles Swann und Odette de Crécy. Ein schönes Indiz, ebenso wie die Szene, in der Nick sich an den Tag erinnert, als die Schüsse in Sarajewo fielen, was der schon erwähnte Christopher Hitchens wegen der Erinnerung an früheste Kindheitserlebnisse für ein Musterbeispiel der Vergleichbarkeit von Powell und Proust hält.

Marcel Proust hatte für Anthony Powell zeitlebens immense Bedeutung, aber ironischerweise setzt Powell in einem Artikel aus dem Jahr 1950 John Galswothy mit Proust und dessen Forsytes mit den Guermantes gleich, nicht ahnend, dass er selbst einmal zum Gegenstand ähnlicher Betrachtungen gemacht würde. Anthony Powell hat Proust sehr früh gelesen und auch spät im Leben noch über ihn geschrieben, er hat sich also ein ganzes Leben lang mit ihm beschäftigt, und so kommen im „Dance…“ Proust als Person und die „Recherche…“ als Buch wiederholt vor. Bei einem Alliiertentreffen in der Normandie im November 1944 kommt Proust selbst zu Ehren. In dem kleinen Städtchen erkennt Nick Jenkins das „model for Proust’s Balbec“ und beim Blick durch das Fenster des „Grand Hotel“ erinnert Nick sich: „In a torrent of memory“ sieht er die „the tea-soaked madeleine itself” vor sich. Und später suchen ein General und Nick während des Blitz Schutz unter einem Tisch und der General fragt ihn, was er denn von Anthony Trollope hält, was man halt so macht, im Bombenhagel. „Not much“ sagt Nick und drückt still den ersten Band der „Recherche…“ an seine Brust.

Powell hat nie eine totale Identität von „realen“ mit seinen „fiktiven“ Person akzeptiert, er interessiert sich vielmehr für die Frage, ob und wie man „real people“ für fiktive Charaktere in Romanen verwenden kann. „Viele schlechte Schreiberei“ habe ihre Ursache in der irrtümlichen Annahme, dass außergewöhnliche Persönlichkeiten sich gut für die Verarbeitung in Romanen eignen würden. Für seine These, wonach eine Persönlichkeit als solche interessiert und sie jedes „wahre Leben“ verliert, wenn sie erst einmal in eine fiktive Person verwandelt wird, beruft Powell sich auf Proust. Dessen gelungene Paraphrasierung von Anatole France als Bergotte lasse alle belustigenden Aspekte von Anatole Frances wahrem Charakter aus, die ein schlechterer Autor gewiss für ein unfreundliches Porträt oder gar eine Karikatur genutzt haben würde.

In seinem Aufsatz „Proust as a soldier“ untersucht Powell verschiedene Charaktere aus der „Recherche…“ und zieht Vergleiche zu deren Vorbildern „in real life“. In einem echten Captain Walewski sieht er zum Beispiel das Vorbild für den fiktiven Borodino. Walewski war ein Enkel von Napoleon Bonaparte aus dessen Verbindung zu einer polnischen Dame, deren Tochter später auch noch die Geliebte von Napoleon III. wurde. Eine solche Abfolge von „imperialen Verbindungen“ ist für Powell natürlich ein außergewöhnliches Stück von „literary luck“. Dennoch, und das rechnet er Proust hoch an, habe er dieses Glück nicht ausgeschlachtet, sondern Borodino nur am Rande „eingebaut“ und der Versuchung widerstanden, aus ihm eine Figur zu machen, die die Erzählung dominiert. Das gelte auch für die anderen „echten“ Figuren und so gelangt Powell zu dem Schluß, dass biographische Ähnlichkeiten für die entstehende fiktive Person eigentlich von keiner oder allenfalls geringer Bedeutung sind. Ein weniger disziplinierter Schreiber hätte den „komischen Schabernack“ um Walewski ausgenutzt, Proust aber habe es fertiggebracht, dass die echten Figuren eher als Parodien der fiktiven erschienen als andersherum. Darin erkennt Powell echte literarische Meisterschaft, an der er sich orientiert hat.

Da ist zum Bespiel Lord Warminster, der eine Parodie auf George Orwell ist. Was der wusste und wahrscheinlich für schmeichelhaft gehalten hat. Ein Angehöriger des Hochadels, residiert er auf seinem Sitz Thrubworth Park, wo er mit dem linken Herausgeber der linken Zeitschrift Fission, die er finanziert, eine Kommune zu gründen überlegt. Er zieht sich alte Klamotten an, und lebt das Leben eines Landstreichers, um zu sehen, wie es dem einfachen Volk geht. Er fährt nach China, um da aus erster Hand zu erfahren, wie man Revolutionen macht. Aber dazu gleich mehr. Bei allem Gegensatz, Powell als Thatcher – Fan und Orwell als Soldat im Spanischen Bürgerkrieg, sie mochten sich. Tony is the only Torie I like und dann hat Tony seinem Freund das Samtjackett geliehen, in dem dieser auf dem Totenbett seine Freundin Sonia Brownell geheiratet hat.

Und diese Sonia ist eine ziemlich beste Freundin von Barbara Skelton, dem Muster für Pamela Widmerpool, Höhepunkt aller Frauenfiguren im Dance… . Ebenso extrem gutaussehend wie extrem exzentrisch, taucht sie 1942 aus dem Nichts auf als freiwillige Fahrerin im Kriegsministerium. Nach dem Krieg heiratet sie Kenneth Widmerpool, nur um zu beweisen, dass sie zu allem fähig ist. Eher rhetorisch fragt ihrer Mutter Flavia: „Wie konnte sie nur? Da findet sie den schrecklichsten Mann auf Gottes Erden und heiratet ihn?“. Dann verlässt sie Ken für den Avantgarde-Schriftsteller X. Trapnel, verlässt auch diesen wieder, wobei sie, sozusagen als Abschiedsgeschenk, das einzige Manuskript seines neuen Romans ins Wasser wirft, weil sie es als unter seinen Möglichkeiten empfindet. Barbara Skelton und Sonia Brownell hat die Powell – Biographin Hilary Spurling in ihrer Brownell- Biographie Lost Girls genannt, extrem gutaussehend, extrem schlau, extrem promisk und extrem unglücklich. Während ihrer Ehe mit dem Schriftsteller Cyril Connolly, der hoffte, Barbaras Affaire mit König Farouk von Ägypten würde seine Hochzeitsreise mit ihr finanzieren, hatte Skelton was mit dem Verleger George Weidenfeld, heiratete ihn, um ihn alsbald wieder zu verlassen, weil sie eine Affäre mit ….. Cyril Connolly anfing. Angesichts ihrer schier nicht enden wollenden Liste ihrer Liebhaber, auf der aber ein Name fehlt, nämlich der von Tony Powell, fragt man sich natürlich, ob dieser Umstand sein Portrait von Pamela Widmerpool beeinflußt haben könnte.

Wie dem auch sei: Powell hat in seinen „Miscellaneous Verdicts – Writings on Writers“ Proust ein eigenes Kapitel gewidmet, eine Ehre, die er sonst niemandem zu Teil werden lässt. Dort sind 17 Artikel über Proust zusammengefasst und im Sammelband seiner Memoiren, der 1983 unter dem Titel „To keep the Ball rolling“ erschienen ist, kommt Proust neun Mal vor, genau so oft wie William Shakespeare.

3. Powell und Shakespeare

Womit wir jetzt endlich bei William Shakespeare angekommen wären. Und schon wird eine erste Verbindung von Proust und Shakespeare deutlich, denn AP hat Proust später mutmaßlich im Original gelesen, aber sicher 1922 in englischer Übersetzung. Und der englische Text stammt von Charles Scott Montcrieff, der den viel gescholtenen Titel Remembrance of Things past gewählt hatte, was bis heute als Beweis einer inadäquaten Übersetzung angeführt wird, obwohl – und das wird vielleicht nicht hinreichend beachtet – diese Zeile natürlich von Shakespeare stammt, aus dem Sonnet 30, und mithin als Hommage an Proust und die Größe seines Werks gedacht war. Auch Shakespeare ist im ‚Dance…‘ allgegenwärtig. Anders als Proust nicht in personam, aber in zahlreichen Anspielungen und Bemerkungen. Er ist sozusagen in den Subplot eingewoben, wenn beispielsweise sein Schulfreund Charles Stringham Nick an den jungen Hamlet erinnert oder der Maler Edgar Deacon gleich doppelt mit Shakespeare – Figuren verglichen wird, mal mit Lear, mal mit Prospero. Ganz typisch für die Präsenz Shakespeares in Nicks Gedankenwelt ist, wenn diesen die Frisur von Dr. Emily Brightman auf dem Schriftstellerkongress in Venedig an die Dark Lady denken lässt, und zwar präzise an deren konkrete Beschreibung im Sonnet 130.

In seinen Journals, eine Art Tagebücher, fast genauso schön zu lesen wie der ‚Dance…‘ selbst, die in zwei Bänden die Jahre 1982 – 1992 umfassen, befasst sich Powell intensiv mit Shakespeare, aber er legt Wert auf Details, die im Großen und Ganzen für Normalsterbliche keine große Rolle spielen, sondern meist unbemerkt, jedenfalls aber unbeachtet bleiben. Einmal beklagt er eine der vielen ‚idiotic remarks‘ von Bernard Shaw, wonach die Totenmaske in der Holy Trinity Church in Stratford nicht die von Shakespeare sein könne, weil sie eher einem wohlhabendem Krämer gleiche. Als wenn poets immer poetisch aussehen müssten. Außerdem hätte Shakespeare durchaus eine wohlhabende Krämer – Seite gehabt. Zuvor ist zu erfahren, dass Shakespeare als Abendlektüre vorzuziehen ist, weil sie erholsam sei und einen beruhigt einschlafen lasse. Und dann macht er sich Gedanken, ob es auf der Insel im ‚Tempest‘ wohl einen Holzhandel gegeben habe, weil Prospero Caliban mit dem Einsammeln von Feuerholz beauftragt. Als er im Hamlet die Stelle liest, wo Hamlet dem Polonius ein Kalb schlachten lassen will, muss er an den fast Shakespeare – Zeitgenossen John Aubrey denken, der immer schon vermutet habe, Shakespeare sei ein Metzger – Sohn gewesen. Gut 10 Jahre später liest er den Hamlet erneut und macht sich Gedanken über den Status von Marcellus und dessen Kollegen Francisco und Barnardo, die gleich zu Beginn den Geist sehen. Wahrscheinlich seien sie junge Adlige gewesen, die als Wachsoldaten in Elsinore beschäftigt wurden, was bei einer möglichen Rückkehr nach Wittenberg auch in Teilzeit möglich gewesen sei und sicher zu einem guten Taschengeld geführt hätte. Ob die Herren tatsächlich mit Hamlet aus Wittenberg kamen und warum diese Dänen, wie ja auch Horatio, lateinisch klingende Namen hatten, darüber erfährt man bei Powell nichts. Aber bei Shakespeare ja auch nicht. Solche Bemerkungen durchziehen seine Notizen, immer wieder über derartige Trivia intensiv nachdenkend.

Gegen Ende seines schriftstellerischen Schaffens, im letzten Band seiner Memoiren „The strangers all are gone“, natürlich einem Shakespeare – Zitat entnommen, worüber wir gleich von Johanna Dombois mehr hören werden, finden wir eine Art kreatives Vermächtnis. Powell entwickelt eine Theorie über das Schreiben und setzt sich mit der Frage auseinander, was eigentlich „gute Literatur“ ausmacht und woran man sie erkennt. Er sinniert in diesem Zusammenhang ausführlich über Regeln, Konventionen und handwerkliche Techniken. Er beschreibt den Gegensatz zwischen dem genialischen Autor, der keine Regelhaftigkeit benötigt, dem es aber auch nicht schadet, wenn er sie dennoch befolgt, und dem minderbegabten Schriftsteller, der nur überlebt, wenn er sich an überlieferte Standards hält. Die Suche nach dem richtigen Maß nennt Powell „the perfection of literature“. Im Zusammenhang mit Shakespeare, dessen schöpferische Kraft die Beachtung irgendwelcher Regeln vollkommen überflüssig gemacht hätte, setzt Powell sich intensiv mit „the French“ auseinander, die Shakespeare häufig kritisiert hätten. Da müsse man aber die Franzosen mit einem der ihren in die Schranken weisen, und zwar mit „their greatest novelist and greatest rule-breaker“, also natürlich Proust, den er hier zum Zeugen in Sachen Shakespeare aufruft. Die Stelle, in der das eingeflochtene Proust-Zitat im französischen Original wiedergegeben wird, was es wahrscheinlich macht, dass Powell sein Vorbild auch im Original gelesen hat, lautet auf Deutsch etwa wie folgt:

Es scheint mir, dass die Entscheidung für oder gegen Perfektion auf der Basis persönlichen Könnens getroffen werden muss, wobei die Crux im individuellen Maß an kreativer Kraft liegt. Wenn man das Können von Balzac oder Dickens hat (Joyce, zum Beispiel, hatte es nicht), dann spielt ein gewisses Maß von schlechtem Zeug, das sich unter all die Erfindungen, Unternehmungen und Formulierungen mischt, keine große Rolle. Nur weiter so und auf Besseres hoffen, das sich bei den Giganten früher oder später auch einstellt. Bei einem Mangel an solcher kreativer Energie kann der Autor sich keine Risiken erlauben, er muss sich auf den allgemein anerkannten Standard einlassen. (…). Natürlich hatte Shakespeare die Kraft, sich in diesem Kontext so zu benehmen, wie es ihm gefiel. Er verliert selten den Kontakt zur Wirklichkeit der einen oder anderen Art und er lehnt es ab, sich durch irgendeine Theorie binden zu lassen. In diesem letzten Aspekt ist kritisiert worden, vor allem von den Franzosen, dass er gesetzte Regeln missachte. Also soll einer der ihren die Franzosen zurechtweisen, ihr größter Schreiber und ihr größter Regelbrecher:

Und dann zitiert er Proust en francais:

„Saint-Loup war nicht gescheit genug, um zu verstehen, dass intellektuelle Potenz nicht an eine bestimmte ästhetischen Regel gebunden ist …. . Nicht jede Sache kann nach dem Gewicht der ihr innewohnenden Intelligenz beurteilt werden, wenn dabei die Freuden der Vorstellungskraft nicht beachtet werden, die mir Empfindungen verschafft hat, die er für frivol halten würde.“

Und dann wieder Powell:

Shakespeare hätte in diesem Punkt mit Proust übereingestimmt, beide in der festen Überzeugung, dass „große“ Themen nicht notwendig sind für große Kunst; obwohl keiner von beiden die Schwierigkeiten von „gutem Schreiben“ unterschätzt hätte, was immer das bedeuten mag. Vielleicht die Stimulierung der Phantasie des Lesers auf eine neue Weise, dabei zugleich die eigene Vorstellungskraft des Autors beschränkend.“

Das ist der Grund, warum Powell seinen „Dance…“ nicht mit „großen Themen“ ausgestattet hat, obwohl die turbulenten Zeitläufe des 20. Jahrhunderts dazu ja viel Anlass geboten hätten. Aber Powell erzählt vom Kleinen zum Großen und deswegen folgt er nicht nur Proust bei der zuvor beschriebenen Charakterisierung seiner Figuren, sondern er erzählt den Dance… „over the dinner table“, wie er selbst gesagt hat. Also ein Roman über persönliches, erzählt im Kreis von Freunden, eine Sammlung von Anekdoten, Begegnungen und auch Gesellschaftstratsch. Aber gerade dadurch gewinnt der große historische Kontext, vor dessen Hintergrund das alles stattfindet, Gewicht. Powell entwickelt seine Erzählungen vom Alltäglichen, vom Trivialen zum Gewichtigen, zu den großen Sinnfragen. Autoren wie Geoff Dyer, der die Lektüre des Dance … in seinem Buch mit dem originellen Titel ‘The Last Days Of Roger Federer’ reine Zeitverschwendung nennt, a total waste of time, sehen den Punkt nicht. Außer natürlich, dass er das Monumentalwerk der englischen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, hat Powell ganz bewusst eine Art literarischen Pointilismus erfunden, bei dem aus vielen kleinen Puzzleteilen das große Bild entsteht. In seinen Memoiren bezieht Powell sich auf den Autor Logan Pearsall Smith, der einen Aphorismen – Band mit dem vielsagenden Titel All Trivia herausgegeben hat, der auch solche petit point – Autoren wie Barbara Pym beeinflußt hat, die die große Welt aus dem Blickwinkel protestantischer Pfarrhäuser schildert und dabei großartige Perspektiven entwickelt.

Und dieser Ansatz führt dann zu einer Art erzählerischem Grundprinzip. Für Powell sind es nicht immer die großen Themen, die wichtig sind. Wie bei seinen Überlegungen über die kleinen Dinge des Lebens in Shakespeares Stücken kommt es Powell auf die Trivialitäten an, mit denen seine Figuren sich abmühen, er spricht in diesem Zusammenhang von ‚small jobs‘.

Und wie er den Hamlet liest und dabei über die Wachen nachdenkt, plaziert er neben die Tragik das Banale. Vom Geist erfahren wir von Königs- und Brudermord, vom Inzest, was ja als hochverräterische Anspielung auf Heinrich VIII. gelesen werden konnte, der ja auch die Witwe seines Bruders geheiratet hatte. Neben solche whips and scorns of time, neben to be or not to be und Hamlets Wahl zwischen Tyrannenmord oder Suizid when he himself might his quietus make with a bare bodkin, stellt Powell eben auch die Frage nach der Herkunft der Wachen und nach der Höhe ihres Lohns. Dieses Nebeneinander von großer Tragik und kleinem Alltag findet sich in Powell’s Dance…. häufig.Nur ein Beispiel von buchstäblich Hunderten: durch den Blitz über London wird das Café Madrid ausgebombt, während dort eine Geburtstagsfeier stattfindet. Dabei kommt ein Freund ums Leben. Aber wie durch ein Wunder überleben dessen Verlobte und Lady Molly, weil sie schon früher nach Hause gegangen sind. Aber als Nick zu ihnen fährt, um ihnen die traurige Nachricht zu überbringen, trifft er auch ihr Haus ausgebombt vor und beide sind doch noch dem Luftangriff zum Opfer gefallen. Die Schrecken des Krieges mit gleich drei toten Freunden werden noch am Ort der Zerstörung kontrastiert durch die Erinnerung einer Bekannten an ihre erste Begegnung mit der gerade umgekommenen Lady Molly. Diese habe sie nicht gemocht und hätte deswegen überall herumerzählt, sie habe einen grünen Potthut, a pork pie hat, und dazu eine Fliege getragen. Das habe aber gar nicht gestimmt, aber das sei auch ganz egal, wenn sie einen Potthut und eine Fliege habe tragen wollen, warum hätte sie das nicht tun sollen? Das ist powellesque: Die Tragödie des London Blitz und die Trivialität von passender oder unpassender Kleidung, beides eng mit einander verwoben. Traumatische Kriegserfahrung vermischt mit alltäglichem Klatsch.

Und wie ihn die Frage, ob Prospero mit dem Holzhandel zu tun hatte, beschäftigt, erweitert auch er im ‚Dance…‘ durch die Schilderung von vermeintlichen Nebensächlichkeiten den Blick auf die Hauptsache. Neben dem ganz Großen der banale Alltag. Noch ein kleines Beispiel: Mona, die Frau des inzwischen wohlhabenden Peter Templer, ist ursprünglich ein Model für Zahnpasta, man kann ihr Bild auf jedem Londoner Bus sehen. Sie verläßt ihren Mann für den Trotzkyisten J.G. Quiggin. Diesen verläßt sie aber auch, um mit Lord Warminster, Sie erinnern sich: George Orwell, vor Ort in China zu studieren, wie man Revolutionen macht. Nach nur drei Monaten ist schon wieder zurück. 10 Jahre später taucht sie plötzlich bei der Beerdigung von Warminster wieder auf und gibt Nick auf dessen Frage, warum sie so rasch aus China wieder abgereist wäre, eine naheliegende Begründung: schon in Hongkong habe es nichts Vernünftiges mehr zu trinken gegeben. Also auch hier: die Revolution, der lange Marsch, ein paar Millionen Opfer, aber tatsächlich interessiert nur die Frage, wie kommt Mona an die richtigen Drinks?

Und ganz am Ende, also buchstäblich auf der letzten Seite seiner Memoiren, beruft Powell sich zum Beweis für sein Prinzip auf eine Anekdote, die der Michelangolo – Freund und – Biograph Giorgio Vasari zum Besten gegeben habe: An einem Wintertag in Florenz mit starkem Schneefall hätte einer der Medicis nach Michelangolo gerufen, damit dieser im Hof des Medici – Palastes einen Schneemann bauen möge. Und es könne keinem Zweifel unterliegen, dass dann der schönste Schneemann aller Zeiten gebaut worden wäre.

Der Autor James Tucker, den Anthony Powell – Lesern wohlvertraut durch sein Buch „The Novels of Anthony Powell“, ist am 17. Juni 2023 verstorben. Tucker war Krimilesern besser bekannt als Bill James, unter diesem Pseudonym hat er weit mehr als dreißig Romane um die Detektive Colin Harpur und Desmond Iles publiziert. Außerdem hat er als Kevin Craig und als Judith Jones weitere Bücher geschrieben. Im Newsletter Nr. 93, S. 17 der APSoc schreibt Robin Bynoe einen ausführlichen Nachruf, in dem nicht nur die Harpur & Iles – Bücher ausführlich vorgestellt werden, sondern auch auf die Parallelen mit Anthony Powell hingewiesen wird.

In der Rhein – Neckar – Zeitung vom 25./26. November hat der Journalist Christian Schwandt den ‚Tanz …‘ außerordentlich positiv gewürdigt und von einer souveränen Tragikomödie gesprochen, von „britischem Humor“ und „ausgefeilten Formulierungen“. Wenn auch die Überschrift „Schwanengesang auf eine abgewirtschaftete Großmacht“ irritiert und eher aus der Perspektive eines vom Brexit enttäuschten Kontinentaleuropäers gewählt wurde – Powell hätte hier möglicherweise nicht zugestimmt – schildert Schwandt sehr zutreffend sowohl das Personal als auch die Handlung des Zyklus. Niemand schreibe „unterhaltsamer und ironischer“ als Anthony Powell über die englische Gesellschaft zwischen dem 1. Weltkrieg und den 70ern. Zu recht sei der ‚Tanz …‘ vom ‚Time Magazine‘ unter die 100 besten englischsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts gewählt worden.

Am 12. Juli hat Frank Arnold – nach einer Einführung durch den Präsidenten der APG – im Kulturhof Velbrück drei Passagen aus dem ‚Tanz …‘ gelesen, aus Bd. 1 „Eine Frage der Erziehung“ den Anfang, aus Bd. 3 „Die Welt des Wechsels“ das Zusammentreffen von Nick mit Onkel Giles und Mrs. Erdleigh im Ufford und aus Bd. 11 „Könige auf Zeit“ die Stelle, in der Pamela und Louis Glover den Tiepolo im Pallazzo Bragadin bewundern. Zuvor wurden Autor und Werk vorgestellt:

1

Viele sind ja mit Powell und seinem ‚Tanz …‘ seit langem sehr vertraut und da ist man versucht, sogleich in medias res zu gehen, zum Beispiel mit dem Hinweis, dass der Elfenbein Verlag jetzt auch die Vorkriegsromane von Tony Powell auf deutsch vorgelegt hat, zuletzt Agents and Patients unter dem einfallsreichen Titel ‚Handelnde und Duldende‘, den der Kritiker Thomas Laux eine „schelmische Burleske …. eines der meist unterschätzten Autoren des 20. Jahrhunderts“ genannt hat.

Aber langsam.

Für die, die noch nicht so im Thema sind, was sich heute abend aber garantiert ändern wird, hier erst einmal eine kurze Übersicht über Autor und Werk. AP ist 2000 im Alter von 95 Jahren verstorben. Einzelkind in einer Soldatenfamilie. Mutter mit Hang zum Okkulten, der 15 Jahre jüngere Vater mit Hang zum Jähzorn. Schulzeit in Eton. Studium in Oxford. Lektor bei Duckworth & Co und Drehbuchautor in Hollywood. Jahrzehntelang im Nebenberuf Kritiker für das TLS und den Punch, dessen Herausgeber er auch war. Erstes Vorbild Anfang der 20er waren weder James Joyce noch Virginia Woolf, deren Ulysses bzw. Jacob’s Room im Todesjahr von Marcel Proust erschienen sind, sondern dessen zeitgleich auf englisch erscheinender erster Band der Recherche. Der Titel Remberence of Things past wurde sehr kritisiert, obwohl der Übersetzer mit diesem Zitat aus Shakespeares Sonnet 30 das englische Publikum locken wollte. Und dann The waste Land von TS Elliot, auch aus 1922, und …. erstaunlicherweise Ernest Hemingway. Nach Proust und Elliot würde in der Literatur nichts mehr so sein wie zuvor, da war sich der gerade 18 gewordene Powell mit seinen Freunden einig. Weitere Vorbilder waren die großen Russen, Dostojewski und vor allem Gogol, aber auch John Galsworthy, dem er ein Denkmal gesetzt hat mit dem fiktiven Schriftsteller St. John Clarke, was Sinjin ausgesprochen wird, was an das erste Pseudonym von Galsworthy John Sinjohn erinnern soll. Das ist typisch Powell: subtile Denkmäler für die, die er verehrt, kleine Spitzen für die, die er nicht so gut leiden kann. Während des Blitz über London suchen ein General und der Ich – Erzähler Nick Jenkins Schutz unter einem Tisch. Der General hat ein Buch von Anthony Trollope dabei und fragt Nick, was er davon halte. ‚Not much‘ ist die Antwort, während Nick still ein Exemplar der Recherche an sein Herz drückt. Und als die Rede auf Virginia Woolf’s Orlando kommt und Nick um seine Meinung gefragt wird, weicht er aus. Aber als er sich festlegen soll ‚Did you like it, yes or no?“ antwortet er „No“ und als der andere dagegen hält, „that woman can write“ meint Nick: „Yes. I can see that. But I still didn’t like it“.

2

AP, der schon vor dem Krieg mehrere Romane veröffentlicht hatte, trug sich schon länger mit dem Gedanken, einen generationenübergreifenden Gesellschaftsroman zu schreiben und er hat dieses dann zwischen Anfang der 50er Jahre und Mitte der 70er Jahre verwirklicht. Der Titel „A dance to the music of time“ stammt von einem gleichnamigen Gemälde von Nicholas Poussin, etwa aus dem Jahr 1640, das AP in der Wallace Collection gesehen hat (wo es heute noch hängt und besichtigt werden kann). Das Gemälde von Poussin, das vier Gestalten in einem Tanzreigen zeigt, die sich zur Musik des im rechten Vordergrund sitzenden Flöte spielenden Gottes Chronos bewegen, schien Powell das rechte Sinnbild für sein Romanvorhaben zu sein. Ein 12bändiges Werk von über 3.000 Seiten, das mit den Schüssen von Sarajevo beginnt und Anfang der 70er Jahre in einer etwas obskuren Universität in den Midlands endet. Über 400 Personen tauchen auf, treten wieder ab, und erscheinen dann, manchmal erst nach Jahrzehnten und in ganz anderen Rollen, wieder.

Auch hier Eton und Oxford, dann die City of London, wir bewegen uns unter Parlamentariern und im House of Lords. Andererseits begegnet uns die intellektuelle Bohème von Fitzrovia, das war der von AP bevorzugte Gegenentwurf zu Bloomsbury, deren Mitglieder AP für ‚pretenders‘ hielt. Wir bewegen uns in Musiker-, Maler- und Schriftstellerkreisen, ein Kritiker spricht denn auch davon, Powell habe ein „Doppelleben“ geführt, ganz wie sein alter ego, der Ich – Erzähler Nicholas Jenkins. So ist der „Dance…“ ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Figuren und deren Lebensläufen. Nick Jenkins spielt eigentlich nur eine beobachtende und erzählende Rolle im Hintergrund, Hauptakteur ist der allseits extrem unbeliebte Kenneth Widmerpool. Unzählige weitere Figuren kommen hinzu, Mitschüler in Eton, Kommilitonen in Oxford, die dann Karriere machen in der City, in der Politik, als Musiker, Maler oder Schriftsteller. Wir lernen wunderbare Damen kennen wie Baby Wentworth oder Bijou Ardglass, die beide mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln um die Position der führenden Gesellschaftsdame wetteifern. Und da ist Mona, ursprünglich ein Model für Zahnpasta, deren Bild einen von jedem Londoner Bus anlacht. Aus ihrer Ehe mit dem gut situierten Frauenhelden Peter Templer flieht sie in die Arme des Trotzkyisten J.G. Quiggin, Oxford – Absolvent und später Herausgeber der linken Zeitschrift „Fission“, nur um von dort wiederum mit dem als Tramp camouflierenden Lord Warminster, für den George Orwell Pate gestanden hat, nach China zu entfliehen, um sich dort persönlich ein Bild von der Revolution zu machen. Diese Reise lässt sie dann völlig von der Bildfläche verschwinden und erst Jahre später taucht sie plötzlich wieder auf, nur um Nick zu erzählen, dass sie Warminster in China verlassen musste, weil es dort nichts Vernünftiges zu trinken gegeben habe. Führend in der Damenwelt ist Pamela Widmerpool. Ebenso extrem gutaussehend wie extrem exzentrisch, taucht sie 1942 aus dem Nichts auf als freiwillige Fahrerin im Kriegsministerium. Nach dem Krieg heiratet sie ausgerechnet Kenneth Widmerpool, nur um allen zu zeigen, dass sie zu allem fähig ist (rhetorische Frage ihrer Mutter: „Wie konnte sie nur? Da findet sie den schrecklichsten Mann auf Gottes Erden und heiratet ihn?“), verlässt ihren Mann für den Avantgarde-Schriftsteller X. Trapnel, verlässt auch diesen wieder, wobei sie, sozusagen als Abschiedsgeschenk, das einzige Manuskript seines neuen Romans ins Wasser wirft, weil sie es als unter seinen Möglichkeiten empfindet. Der schon erwähnte Kritiker Laux spricht zurecht von einem „drolligen Personenkabinett“, das „bis in die Nebenrollen hinein ausgeleuchtet“ werde, wobei „gerade die Frauen mit ihrer Frivolität und ihrem eigensinnigen Gehabe eine wunderbare Bereicherung“ darstellten.

3

AP hat höchstes Lob bis intensive Ablehnung erfahren, ein Kritiker hat ihm bescheinigt, nur Bettlektüre in Form einer „gaga saga“ produziert zu haben. Anders George Orwell, politisch auf der anderen Seite von AP zu verorten, der eine im Spanischen Bürgerkrieg, der andere Margret Thatcher – Fan, der gute Worte fand: “Tony is the only Tory I like“. V.S. Naipaul hat ihn mit Jane Austen gleichgesetzt, P.G. Wodehouse, Nancy Mitford, Kingsley Amis, Cyrill Connolly, sie alle erkannten die Qualität von AP und anerkannten sie auch. Evelyn Waugh hat es auf den Punkt gebracht, wie in der Einladung nachgelesen werden kann. Das alles ist bis heute ungebrochen: Patrick Alexander – Lane versucht sich in dem soeben erschienen ‘A Dance to Lost Time’ an einer Parallelwertung von Proust und Powell und Daisy Dunn beruft sich in ihrem ‚Not far from Brideshead – Oxford between the wars’ immer wieder auf Powell als Zeitzeugen. Wie auch Richard Davenport – Hines in seinem Buch über die Profumo/Keeler – Affaire ‚An English Affair: Sex, Class and Power in the Age of Profumo‘. Der Schriftsteller und Literaturhistoriker D.J. Taylor hat in einem Beitrag über George Orwell ganz beiläufig und selbstverständlich die Kenntnis des Lesers von Powellschen Romanen vorausgesetzt. Seine Interviewpartner hätten sich versammelt „as in an Anthony Powell novel“. Sie seien trotz schlechten Wetters herbeigeeilt „like Widmerpool hastening through the Berkshire mist“.

4

Aber auch die Widersprüche halten bis heute an: Ein konservativer Abgeordneter bezeichnet sich in seinen jüngst publizierten Memoiren als totaler Powell – Fan, ein linker Autor nennt die Lektüre des Dance … in einem Buch mit dem originellen Titel ‘The Last Days Of Roger Federer’ reine Zeitverschwendung, a total waste of time. Aber solche Kritiker sehen den Punkt nicht. Außer natürlich, dass er das Monumentalwerk der englischen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, hat Powell ganz bewusst eine Art literarischen Pointilismus erfunden, bei dem aus vielen kleinen Beobachtungen das große Bild entsteht. Er wie auch Barabra PYM, der ein Kritker bescheinigt hat, mit petit point zu arbeiten, beruft sich hier auf den Autor Logan Pearsall Smith, für den Cyrill Connoly, einer der engsten Freunde von Powell, eine Zeitlang gearbeitet hat, der einen Band mit Aphorismen herausgegeben hatte mit dem vielsagenden Titel All Trivia. Tonys Worten zufolge ist der ‚Dance… told over the diner table‘. Also eine Schilderung von ganz Persönlichem im Kreis von Freunden, eine Sammlung von Anekdoten, Begegnungen und auch Gesellschaftstratsch. Nicht der große historische Kontext steht im Vordergrund, sondern Powell entwickelt seine Erzählung vom Kleinen zum Großen, vom Alltäglichen, eben vom Trivialen zu den großen Sinnfragen. Ganz am Ende seiner Memoiren, also auf den letzten zwei Seiten, die er je für das Publikum geschrieben hat, entwickelt er eine Art Schreib – Vermächtnis, wobei er von den small things spricht, die im Zentrum der Erzählung zu stehen hätten, damit sich aus der Summe der vielen kleinen Dinge am Ende das große Ganze ergibt. Und zum Beweis für diese These widerholt er die Anekdote, die Varesi über den Bildhauerfürsten Michaelangolo erzählt hat, wie dieser nach heftigem Schneefall in Florenz von einem Medici – Fürsten aufgefordert wird, im Schloßhof einen Schneemann zu bauen. Ein höchst vergängliches Denkmal vom bedeutendsten Bildhauer aller Zeiten. Aber dennoch sei kein Zweifel erlaubt, so Powell, dass hier der schönste Schneemann aller Zeiten entstanden sei.

…… Nicholas Jenkins! Der Schauspieler Michael Palin, bekannt durch seine Mitwirkung bei Monty Pythons, hat sich auf die Frage, welche fiktive Person ihm am meisten ähneln würde, dazu bekannt, er wäre wie Nicholas Jenkins, dem Ich – Erzähler im ‚Dance…‘. Er sei ein ‚Observer‚ und Jenkins, um den herum viele bizarre Charaktere auftauchen würden, sei das auch und davon stecke viel in ihm selbst. So hat es der Newsletter Nr. 72 der APSoc berichtet.

In gleich zwei Artikeln im APSoc Newsletter Nr. 92 wird an die Schriftstellerin und Journalistin Inez Holden (1903 – 74) erinnert, die auch auf AP ihren (in seinen Worten) consumptive charme ausgeübt hat. Zunächst schreibt Lucy Lethbridge über die diversen Jobs und Publikationen von Inez, dann bespricht Simon Barnes die von AP in seiner Zeit beim Punch in Auftrag gegebenen Late Stories, die zwischen 1953 und 1958 erschienen sind und die Jeff Manley und Robin Bynoe jetzt eigens für die APSoc neu herausgegeben haben.

Im Dittrich Verlag ist jetzt das Buch Something precious – Erinnerungsorte der englischen Literatur von Hugo BERGHAM erschienen, in dem – neben vielen anderen, u.a. Shakespeare, Wordsworth, Mary Shelley, Nancy Mitford – auch Anthony Powell ein Kapitel gewidmet ist (ISBN 978 – 3 – 947373 – 88 – 8). Auf den Seiten 258 bis 298 beschreibt Autor Bergham Leben und Werk von Anthony Powell, geht auf dessen Vorbilder ein und dessen Beziehung zu Shakespeare einer- und Marcel Proust andererseits.

Mit dieser provokanten Frage hat der Präsident der APG sich auf einem Meeting des Inner Wheel Klubs Köln – Römerturm am 08. Februar 2023 befasst und sie so zu beantworten versucht:

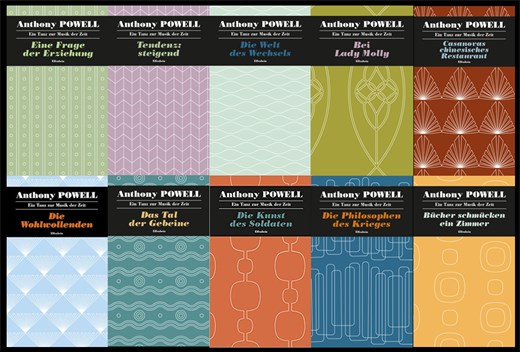

Warum ist Proust berühmt und Powell nicht? Man kann gleich zwei Fragen hinterher stellen, die schon Teil der Antwort sind: wer ist denn dieser Anthony Powell überhaupt? Und was hat er mit Marcel Proust zu tun? In einem Satz beantwortet ist Anthony Powell ein in England sehr renommierter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der durch einen 12bändigen Romanzyklus ‘A Dance to the Music of Time’ berühmt geworden ist, und wegen der Vergleichbarkeit mit der ‘Recherche…’ hat man ihn hierzulande den ‘englischen Proust’ genannt. Ob man das so sagen kann, immerhin kommt in beiden Titeln das Wort „Zeit“ vor, darüber scheiden sich die Geister. Aber der in unserem Titel angesprochene Unterschied ist sicher: Proust ist hierzulande berühmt, Powell nicht. Er ist in Deutschland nur einer Handvoll von Fans bekannt, aber das könnte sich ja heute ändern. Beide sind sich, was ihre subtile Gesellschaftskritik angeht, durchaus ähnlich, auch wenn Sie bei dem ironischen und distanziert beobachtenden Powell kein Kind am Rande eines Nervenzusammenbruchs finden, nur weil die Mutter das Versprechen eines Gutenacht – Kusses nicht gehalten hat. Aber Powell hatte gegen Proust, der ihm ein großes Vorbild war, keine Chance. Man könnte sagen: Proust hatte einen zu großen Vorsprung. Als dieser vor jetzt etwas mehr als 100 Jahren starb, war Tony gerade 17 und auf dem Weg von Eton nach Oxford. Aber das würde nicht stimmen. Denn als Proust in das kulturelle Bewusstsein eines bildungshungrigen deutschen Nachkriegs – Publikums trat, in den 50ern mit der allseits anerkannten Übersetzung von Eva Rechel-Mertens, war Powell nicht fern. Die erste deutsche Übersetzung eines Bandes des „Dance…“ stammt nämlich schon aus dem Jahre 1961, bemerkenswert allein deswegen, weil die Übersetzung von einer sehr prominenten Kölnerin stammt, nämlich der späteren Bundesministerin Dr. Katharina Focke. Aber diese Publikation des Klett Cotta-Verlages ging vollkommen am Publikum vorbei. Es handelt sich um den vierten Band „At Lady Molly’s“, zu Deutsch „Lady Mollys Menagerie“. Warum man ausgerechnet mit der Übersetzung des vierten Bandes angefangen hat, wusste Frau Dr. Focke auch nicht. Als ich sie danach fragte, verstand sie erst die Frage nicht – ‚wie, vierter Band?‘ – und dann beschlich Sie der Verdacht, dass ich das Problem sein könnte – ‚wie, 12 Bände?‘ Es steht zu vermuten, dass das Erscheinen des 4. Bandes 1957 Anlass für den Klett Cotta Verlag war, damit einmal den deutschen Markt zu testen. Offenbar hat man gar nicht gemerkt, dass bereits drei Bände vorausgegangen waren. Und noch acht kommen würden. Ein ganz schlechter Start. Es wurde nicht besser. “ Mitte der 60er Jahre sind die ersten drei Bände des „Dance…“ unter dem Titel „Ein Tanz zur Zeitmusik in der Übersetzung von Bernhard Schlienzmann bei der Deutschen Verlags-Anstalt erschienen. Schon der Titel war schräg, wie die gesamte Übersetzung. Nach drei Bänden war Schluss. In den 80er Jahren hat dann der Ehrenwirth-Verlag den nächsten Versuch unternommen. Aber wiederum sind nur die ersten drei Bände erschienen, obwohl auch diese Übersetzungen bereits von Heinz Feldmann stammen, der jetzt im Elfenbein Verlag – endlich – alle 12 Bände in Deutsch vorgelegt hat.

Ehrenwirth hat in den 80ern einfach keine Leser gefunden. Hier kann ich die Anekdote einflechten, wie ich denn eigentlich zu Powell gekommen bin. Ich hatte die ersten drei Ehrenwirth – Bände gelesen und war auf den Geschmack gekommen. Als mein Buchhändler nur mit den Schultern zuckte, als ich hartnäckig nach Band vier fragte, schrieb ich dem Ehrenwirth Verlag und forderte Band 4. Da kam ein riesiges Paket an, der Ehrenwirth Verlag schrieb mir: „Jetzt, wo wir endlich den einen Leser ausfindig gemacht haben, schicken wir Ihnen die Originale des Übersetzers. Bitte lesen Sie auf Englisch weiter.“

*****

Also, warum Proust berühmt ist und Powell nicht, kann am Zeitpunkt des Zugangs zur deutschen Leserschaft nicht liegen. Auch nicht an der deutschen Kritik, die den ‚Dance…‘ mit Lob sozusagen überschüttet hat. Andreas Isenschmid hat in der „ZEIT“ gemeint, dies wäre die „schönste lange Romanreise der Weltliteratur“, das Ganze sei „very british – besser als Balzac“ (na ja, Balzac war vielleicht nicht so wahnsinnig britisch, aber der Vergleich soll wohl eher auf eine „Comédie humaine“ anspielen). Tobias Döhring in der „FAZ“ spricht von einem „mitreißenden“ Roman, einem „Gipfeltext des 20. Jahrhunderts“ und Andreas Platthaus erkennt im ‚Dance…‘ „das Großartigste, was Literatur zu leisten vermag“. Aber wie erklärt sich dann eine derart unterschiedliche Wahrnehmung beider Autoren? Ich wage die Behauptung, dass Proust in fast allen Bücherschränken des hiesigen Bildungsbürgertums zu finden ist, aber nur sehr wenige ihn auch ganz gelesen haben. Bei Powell ist das andersherum. Nun muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn man etwas nicht zu Ende liest; Orhan Pamuk hat erst kürzlich darauf hingewiesen, dass das eher am Autor liegen wird als am Leser. Aber bei Powell liest man zu Ende. Wenn man erst mal angefangen hat. Ziemlich sicher. Hoffentlich.

****

Um was bzw. wen geht es? AP ist 2000 im Alter von 95 Jahren verstorben, er hat Proust also beinahe um ein Jahrhundert überlebt. Einzelkind in einer Soldatenfamilie. Mutter mit Hang zum Okkulten, der 15 Jahre jüngere Vater mit Hang zum Jähzorn. Schulzeit in Eton. Studium in Oxford. Vor der Karriere als Schriftsteller Lektor bei Duckworth & Co und Drehbuchautor in Hollywood. Jahrzehntelang im Nebenberuf Kritiker für das TLS und den Punch, dessen Herausgeber er auch war. Erste Vorbilder Mitte der 20er waren weder James Joyce noch Virginia Woolf, deren Ulysses bzw. Jacob’s Room im Todesjahr von Proust erschienen, sondern dessen zeitgleich auf Englisch erscheinender erster Band der Recherche. Und dann TS Elliot und …. erstaunlicherweise Ernest Hemingway, dessen Bildersprache AP ebenso wie dessen Lakonie faszinierte. Nach Proust und Elliot würde in der Literatur nichts mehr so sein wie zuvor, da war man sich in Powells Kreis einig. AP hat Proust in seinen Memorien ‚To keep the Ball rolling‘ achtmal erwähnt, genau so oft wie den über allem schwebenden Shakespeare. Weitere Vorbilder waren die großen Russen, Dostojewski und vor allem Gogol, aber auch John Galsworthy, dem er ein Denkmal gesetzt hat mit dem fiktiven Schriftsteller St. John Clarke, was Sinjin ausgesprochen wird, was an das erste Pseudonym von Galsworthy John Sinjohn erinnern soll. Das ist typisch Powell: subtile Denkmäler für die, die er verehrt, kleine Spitzen für die, die er nicht so gut leiden kann. Während des Blitz über London suchen ein General und der Ich – Erzähler Nick Jenkins Schutz unter einem Tisch. Der General hat ein Buch von Anthony Trollope dabei und fragt Nick, was er davon halte. ‚Not much‘ ist die Antwort, während Nick still ein Exemplar der Recherche an sein Herz drückt. Und als die Rede auf Virginia Woolf’s Orlando kommt und Nick um seine Meinung gefragt wird, sagt er ausweichend: „Rather hard to say in a word“. Aber als er sich festlegen soll ‚Did you like it, yes or no?“ antwortet er „No“ und als der andere behauptet, „that woman can write“ meint Nick: „Yes. I can see that. But I still didn’t like it“.

****

AP, der schon vor dem Krieg ein paar Romane veröffentlicht hatte, trug sich schon länger mit dem Gedanken, einen generationenübergreifenden Gesellschaftsroman zu schreiben und er hat dieses dann zwischen Anfang der 50er Jahre und Mitte der 70er Jahre verwirklicht. Der Titel „A dance to the music of time“ stammt von einem gleichnamigen Gemälde von Nicholas Poussin, etwa aus dem Jahr 1640, das AP in der Wallace Collection gesehen hat (wo es heute noch hängt und besichtigt werden kann). Das Gemälde von Poussin, das vier Gestalten in einem Tanzreigen zeigt, die sich zur Musik des im rechten Vordergrund sitzenden Flöte spielenden Gottes Chronos bewegen, schien Powell das rechte Sinnbild für sein Romanvorhaben zu sein.

Ein 12bändiges Werk von über 3.000 Seiten, das mit den Schüssen von Sarajevo beginnt und Anfang der 70er Jahre in einer etwas obskuren Universität in den Midlands endet. Über 400 Personen tauchen auf, treten wieder ab, und erscheinen dann, manchmal erst nach Jahrzehnten und in ganz anderen Rollen, wieder.

Auch hier Eton und Oxford, dann die City of London, wir bewegen uns unter Parlamentariern und im House of Lords. Andererseits begegnet uns die intellektuelle Bohème von Fitzrovia, das war der von AP bevorzugte Gegenentwurf zu Bloomsbury, deren Mitglieder AP für ‚pretenders‘ hielt. Wir bewegen uns in Musiker-, Maler- und Schriftstellerkreisen, ein Kritiker spricht denn auch davon, Powell habe ein „Doppelleben“ geführt, ganz wie sein alter ego Nicholas Jenkins. Armee und 2. Weltkrieg spielen eine erhebliche Rolle. Nach dem Krieg kehrt Nicholas an die Universität in Oxford zurück, um ein Buch über „The Anatomy of Melancholy“ von dem Shakespeare – Zeitgenossen Robert Burton zu schreiben. Von dort geht es zu einem Schriftstellerkongress in Venedig, an eine etwas obskuren Universität in den Midlands und schließlich auch noch in die Hippie – Kommune des Sektenführers Scipio Murtlock.

So ist der „Dance…“ – nach den Worten von AP „told over the dinner table“ – ein Kaleidoskop der unterschiedlichsten Figuren und der Lebensläufe seiner Protagonisten. Nick Jenkins spielt eigentlich nur eine beobachtende und erzählende Rolle im Hintergrund, Hauptakteur ist der allseits extrem unbeliebte Kenneth Widmerpool. Unzählige weitere Figuren kommen hinzu, die Mitschüler Peter Templer und Charles Stringham, oder Sunny Farebrother und Sir Magnus Donners oder… oder …. Nicht zu viele Namen, meine Frau fürchtet sonst einen Loriot – Effekt wie in der Serienansage zu North Cothelstone Hall in Nether Addlethorpe.

Aber ein paar der wunderbaren Frauengestalten dürfen nicht fehlen wie Baby Wentworth oder Bijou Ardglass, die beide mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln um die Position der führenden Gesellschaftsdame wetteifern. Von Baby Wentworth erfährt man, dass sie mit keinem ihren verflossenen, zahlreichen Liebhaber je wieder auch nur ein einziges Wort gewechselt hat. Dieses Schicksal bleibt dem beklagenswerten Chips Lovell erspart, der Nicholas in Bezug auf Baby Wentworth fragt: „Have you slept with her? Most of one’s friends have!“